2023年4月1日付けで川崎医科大学脳神経外科学1教室主任教授を拝命致しました菱川朋人と申します。ここに謹んでご挨拶申し上げます。

脳神経外科学講座は川崎医科大学が設置された同じ年の1970年6月1日に開講致しました。初代教授として深井博志先生(新潟大学卒)が就任されました。その後1985年6月に第2代教授として石井鐐二先生(新潟大学卒)が、2009年4月に第3代教授として宇野昌明先生(徳島大学卒)が就任されました。そして開講53年目にあたる2023年4月に私が第4代教授として就任致しました。歴史ある教室を主催させて頂くことを大変光栄に感じますと同時にその重責に身の引き締まる思いでございます。当科には脳血管障害や脳腫瘍を中心に数多くの業績があります。1977年に救急医学講座が、2006年に脳卒中医学講座が全国で初めて開講されこれら2教室との連携も当教室の特徴と言えます。

私は1998年に岡山大学医学部を卒業後、岡山大学脳神経外科に入局を致しました。岡山済生会病院での研修を終えた後にくも膜下出血後脳血管攣縮に関する基礎研究で学位を取得致しました。2004年からは国立循環器病センター(現:国立循環器病研究センター)に赴任し脳卒中の外科の技術研修と臨床研究に従事致しました。2008年から2023年の15年間、伊達 勲先生(岡山大学名誉教授、岡山ろうさい病院院長) ご指導のもと岡山大学脳神経外科で脳血管障害に従事して参りました。着任に際して教室運営のための4つのビジョンを掲げましたのでここにご紹介したいと思います。

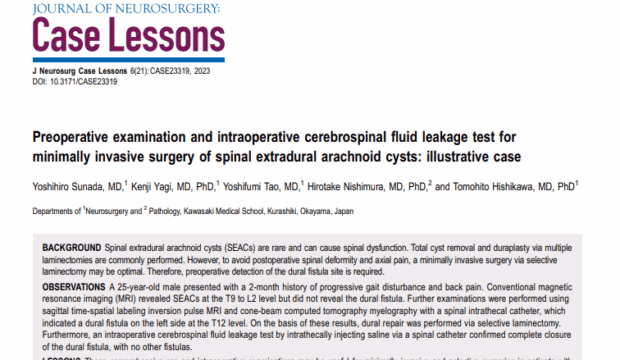

- 「Academic neurosurgeon」の育成

「Academic neurosurgeon」とは日常診療において臨床と研究をバランスよく行う脳神経外科医を意味します。私は本邦の脳卒中の外科治療の主導的立場である国立循環器病センターでこの「Academic neurosurgeon」のコンセプトを学びました。「Academic neurosurgeon」の意義は論理的に考える力や協調性が育まれる、医学への貢献が大きくやりがいを感じることができることにあると考えています。「Academic neurosurgeon」の醍醐味を学生や若い医師にしっかりと伝えていきたいと思います。 - 二刀流術者の育成

私自身岡山大学の15年間で脳血管内治療指導医と脳卒中の外科学会認定技術指導医の資格を取得し、いわゆる二刀流術者として脳血管障害を担当して参りました。開頭手術と血管内治療は競合するのではなく協調して良い治療成績を出す時代を迎えております。開頭手術と血管内治療の良好なバランス感覚を有する二刀流術者を育成し適切な医療を患者さんに提供していきたいと思います。 - もやもや病診療の拡充

もやもや病は私が長年診療や研究において従事して参りましたライフワークとなる疾患であります。もやもや病は難病かつ希少疾患で症例数が少ない、手術・周術期管理の難易度が高い、小児では医療と教育のバランスが必要、妊娠出産を経験することが多いなど特殊性の高い疾患で専門性が必要となります。大学病院の特性を生かして他科や多職種と連携しながらもやもや病診療を拡充したいと考えています。 - 大学間連携の強化

脳神経外科には脳血管障害、脳腫瘍をはじめとして多くのサブスペシャルティ―があります。当科は脳神経外科専門研修プログラム基幹施設でサブスペシャルティ―各分野のバランスのとれた研修が専攻医にとって重要となります。また診療を行う上でもサブスペシャルティーのバランスは重要になります。2024年4月から当科と岡山大学脳神経外科はお互いに関連施設になりました。今後は大学間連携を強化し教育と診療をますます充実させたいと考えております。

これから川崎医科大学脳神経外科学1教室をどうぞよろしくお願い申し上げます。

令和6年5月3日

川崎医科大学脳神経外科学1教室 主任教授

菱川朋人